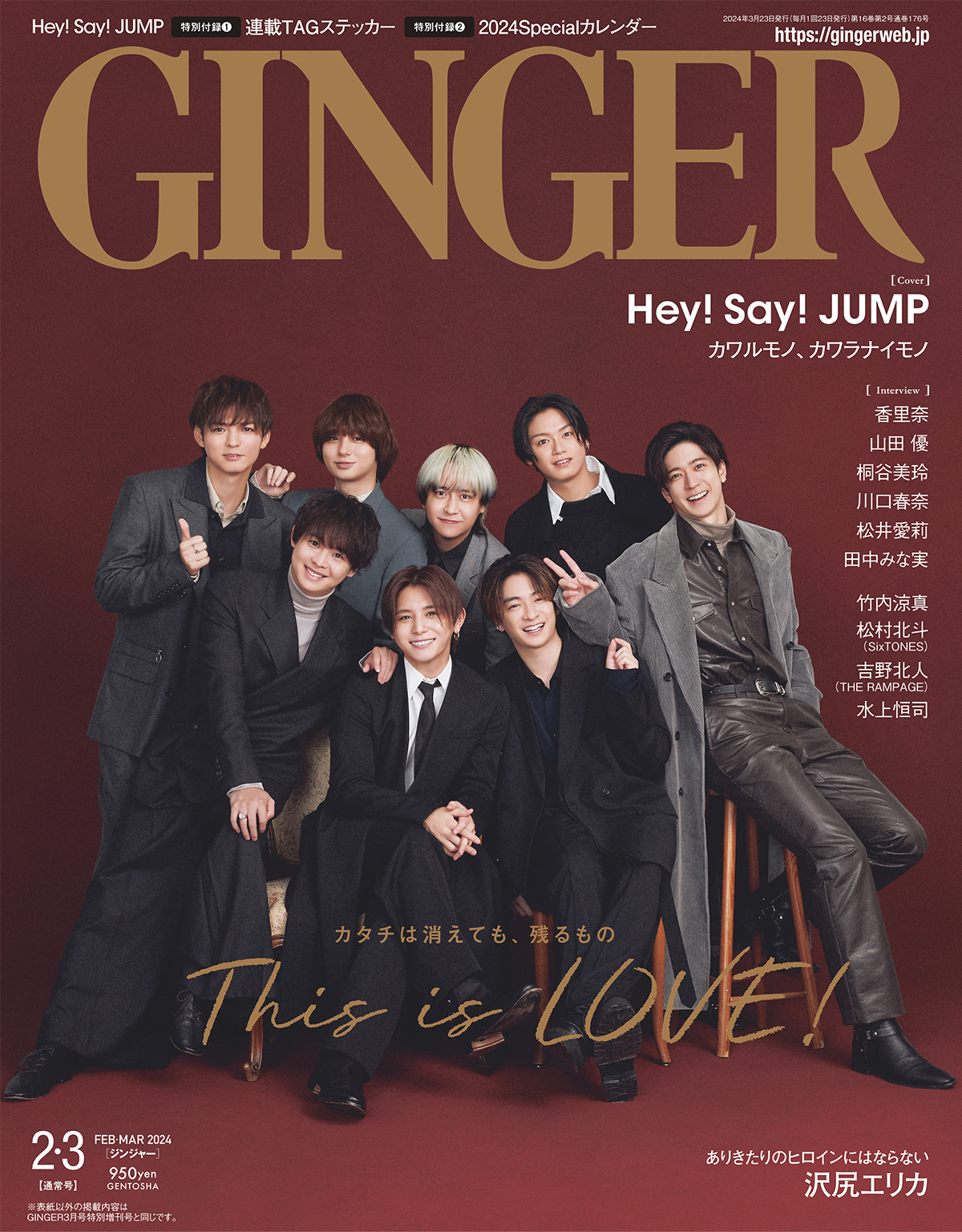

女性医療ジャーナリストの増田美加さんによる連載。人生の基礎になる“健やかな体”を手に入れるための最新知識をお届けします。

PMSや生理にまつわる不調で、「仕事のパフォーマンスが半分以下になる」という女性が約半数(45%)もいます。しかも、「PMS症状を経験したことがある」という人は約70%、「生理の異常を経験したことがある」という人は約50%もいるという日本女性を対象にした調査結果が出ています[※1]。

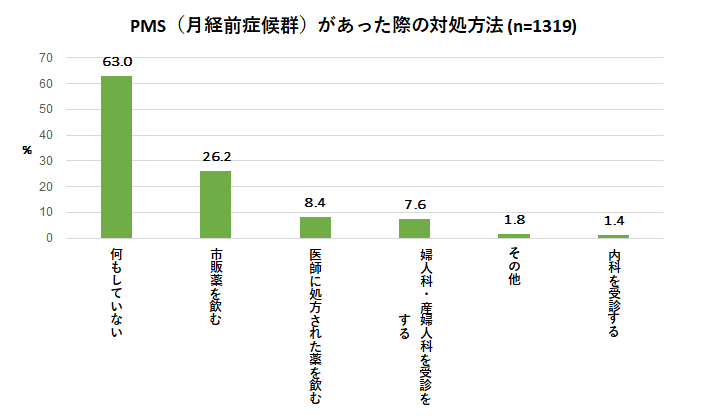

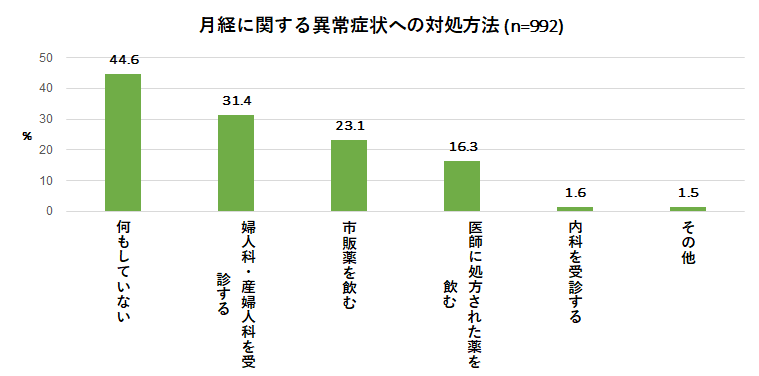

ということは、多くの女性がPMSや生理の不調で、仕事や日常生活に影響が出ていることになります。さらに、「PMSの不調になんの対策もしていない」という人は約63%、「生理の異常」を感じている人は45%もいるという現実もわかりました。

この調査を行った、NPO法人日本医療政策機構のマネージャーで助産師の今村優子さんに、その解決策を聞きました。

※1 NPO法人日本医療政策機構「働く女性の健康増進調査(2018)」全国18歳~49歳のフルタイムで働く正規/契約/派遣社員・職員の女性2000人対象のインターネット調査。

半分近くの女性が毎月、数日~1週間以上、パフォーマンスが下がっている!

(c)goffkein.pro/Shutterstock.com

PMSや生理にまつわる不調を経験している人は、たくさんいると思いますが、仕事のパフォーマンスが落ちると答えている人も、こんなに多いのです。

・「PMSや生理にまつわる不調(心身の変化)によって、仕事のパフォーマンスが半分以下になる女性が約45%」

出典:日本医療政策機構「働く女性の健康増進に関する調査」(2018)

しかも、PMSや生理の不調があるのに、何も対策が出来ていない人も約半数にのぼっています。

・「現在、または過去にPMS症状があった人が約70%、生理異常がある人が約50%もいるのに、何もしていない人がPMSで約63%、生理異常で45%」。

出典:日本医療政策機構「働く女性の健康増進に関する調査」(2018)

出典:日本医療政策機構「働く女性の健康増進に関する調査」(2018)

これらは今村優子さんがマネージャーを務める「NPO法人日本医療政策機構(HGPI)」が行った調査です[*1]。

日本医療政策機構は、医療政策に関する調査研究、政策提言活動をするシンクタンク。

「半分近くの女性が毎月数日から1週間、もしくはそれ以上、パフォーマンスが下がっていると思いながら過ごしているという実態は、重く受け止める必要があると思っています。

私も20代のころ、産科病院で助産師をしていたときには、夜勤もあって生活が不規則になりがち。イライラや落ち込みなどのつらいPMSの不調を経験したことがあるので、よくわかります」と今村さん。

毎月のことで、数日我慢すれば・・・と思ってしまうから

(c)Cat Box/Shutterstock.com

——パフォーマンスが下がるほどの症状があるのに、何もしていない人がPMSでも生理の異常でも約半数か、それ以上いますね。これについては、どう思われますか?

「知識を得る機会がないから、どういう症状が異常で、どう対処すればよいのかわからない人が多いのだと思います。

特に、初経(初潮)から正しい教育を受ける機会がない人が多いので、これくらいの症状はいつものこと、毎月のこと、と慣れっこになって、耐性ができてしまっているのです。

私は、助産師としてPMSや生理の不調の知識があったので、漢方薬を服用したり、PMSの症状が出るタイミングに合わせて気持ちを切り替えるために、友達とおしゃべりしたり食事をしたりして乗り越えました。

でも、対処することで良くなる、ということを知らなければ、毎月起こることだけど、数日我慢すれば症状がなくなる・・・と思ってしまうので、対処行動をとろうとも思えないのです」(今村さん)

子宮や卵巣、婦人科の重要性を知らない私たち

確かに日本女性は、学校でも子宮や卵巣の病気について詳しく教わってきていないし、婦人科を受診する重要性についても教わっていません。

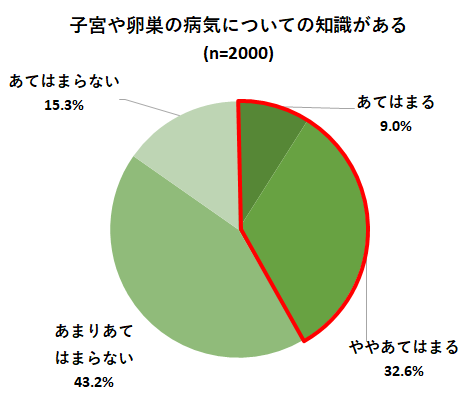

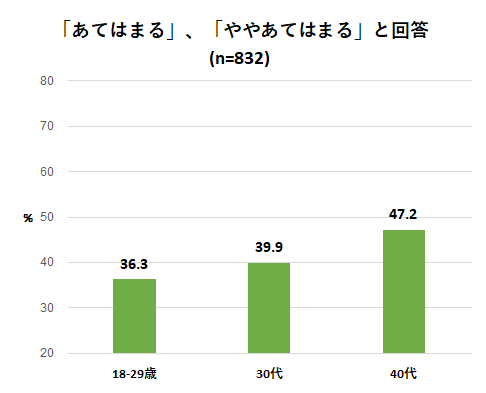

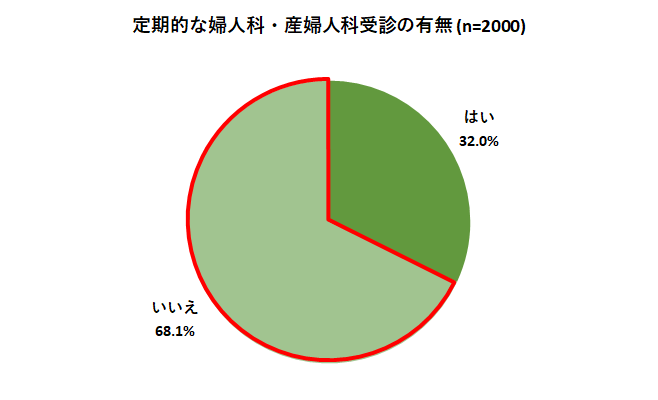

この調査で、子宮や卵巣、生理のしくみについての知識があると答えた人は、約40~65%。定期的に婦人科に行っているという女性は、約30%しかいない、という結果です。

・「20代30代女性で子宮や卵巣の病気についての知識がある人は、約40%」

・「生理のしくみについての知識がある人は約65%」

・「70%の女性は、定期的に婦人科に行っていない」

出典:日本医療政策機構「働く女性の健康増進に関する調査」(2018)

出典:日本医療政策機構「働く女性の健康増進に関する調査」(2018)

出典:日本医療政策機構「働く女性の健康増進に関する調査」(2018)

病気についての知識を持てば、不調対策ができる!

(c)Kaspars Grinvalds/Shutterstock.com

——20代・30代女性で子宮や卵巣の病気についての知識がある人は、半数以下で、また70%の女性が定期的に婦人科に行っていないという結果については、どう思われますか?

「まず、自分自身の体のことなのに、こんなに多くの女性が知らないということにショックを受けました。これは女性の責任ではありません。やはり、教えてもらえる教育の機会がないからだと。

また、特に若い女性のほうが知らない割合が高かったので、これをきっかけに大学生向けの健康教育プロジェクトを立ち上げました。

女性たちが病気についての知識があれば、婦人科に行くきっかけにもなります。また知識があっても行くための一歩を踏み出せない人もいるので、知って、意識が変わって、そして行動につながるような社会のしくみを作りたいと思っています」(今村さん)

今村さんは、「日本女性の実態や声をもっと反映できるような仕事がしたい!」と32歳~34歳まで単身、英国に留学。シェフィールド大学で公衆衛生学の修士課程を修了。今は、もうすぐ2歳になる女の子の子育てをしながら、フルタイムで飛び回って働いています。

「女性活躍と政府は言うけれど、生理を抱えながら、女性が働いているということを国は、踏まえてないと思っています。男性と女性の性差があることを本当の意味で理解できていないのです。

生理がありながら、働いている大変さを国や社会にもっと知ってもらいたい。当事者である女性の声を取り入れて、社会の仕組みを作ってほしいのです。

でも残念ながら、まだ女性たち自身に声を上げられるほどの知識がないのが現状。だから、女性たちにも、もっと知ってもらいたいのです」と今村さん。

女性特有の病気について、早く知っていれば

(c)lenetstan/Shutterstock.com

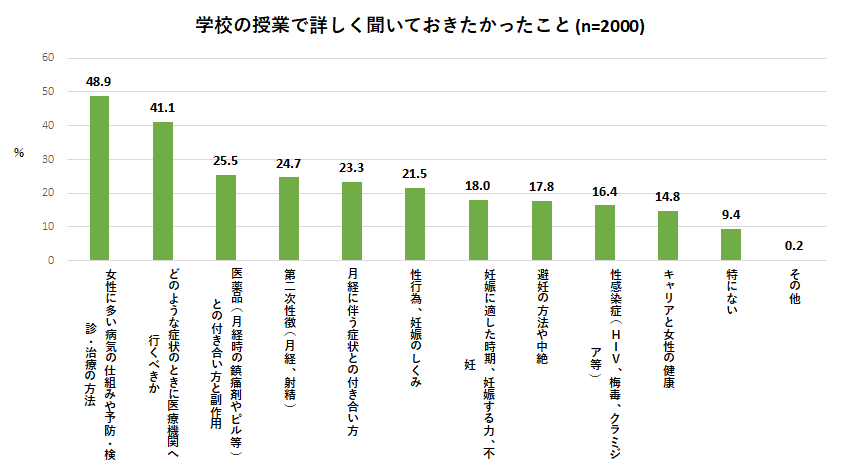

この調査のなかで、女性たちからも、「もっと知りたかった!」という声が上がっています。

「性や女性の健康に関して、特に、女性特有の病気や医療機関へ行くべき症状について、学校の授業でもっと詳しく教えてほしかったと答えている女性がたくさんいらっしゃいました。いずれも40%以上と最も多い数字でした」と今村さん。

出典:日本医療政策機構「働く女性の健康増進に関する調査」(2018)

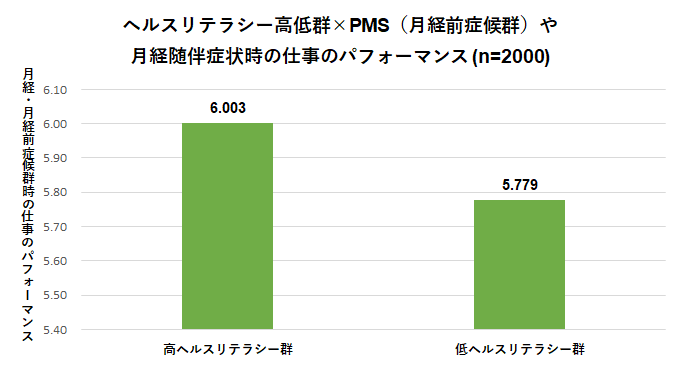

それを裏付けるように、ヘルスリテラシーの高い人は、PMSや生理の症状があるときでも、仕事のパフォーマンスが高いという調査結果が出ています。

「ヘルスリテラシーが高いと、より適切な健康行動をとれるということは、予測できると思うのですが、ヘルスリテラシーが高いことが、仕事のパフォーマンスにまで影響するという結果は、企業や社会にとしても、女性の健康に取り組もうと思えるきっかけになるのではと思いました。

どんな人でも、ヘルスリテラシーを高められるような社会づくりを目指しています」(今村さん)

出典:日本医療政策機構「働く女性の健康増進に関する調査」(2018)

冒頭に今村さんが話していたように、私たちが、自分の体、子宮や卵巣のしくみ、生理サイクルや妊娠についての正しい知識を得ることで、不調にどう対処すればいいかもわかります。

知識を得ることが、仕事のパフォーマンスを上げる解決策のひとつになるのです。

ヘルスリテラシーを上げることは、自分の人生のためにも、とても大切だということもわかります。

●お話を伺ったのは・・・

今村優子さん(38歳) 日本医療政策機構 マネージャー

総合周産期母子医療センター愛育病院、育良クリニックなどにて、助産師として約10年間、妊娠期・分娩期・産褥期の多くの女性のケアにあたる。臨床経験を通じ、女性の妊娠や出産に関する国レベルの政策策定を学ぶ必要性を感じ、32歳~34歳までイギリスへ留学。シェフィールド大学にて公衆衛生学修士課程修了(MPH: Master of Public Health)。大学院卒業後、2017年2月より日本医療政策機構に参画。また、日本医療政策機構以外にも、日本助産師会の国際委員会委員、医療系ベンチャー企業の顧問、大学の非常勤講師、自治体での育児相談、クリニックでのオンライン両親学級等を行っている。2018年度第22回村松志保子助産師顕彰会 精励賞受賞。帰国後、結婚。1児の母でもある。

※この記事は専門医チームによる監修を受けています。

増田美加の記事をもっと読む。

【GINGER WELLNESS LABO】特集ページで生理についてもっと読む。