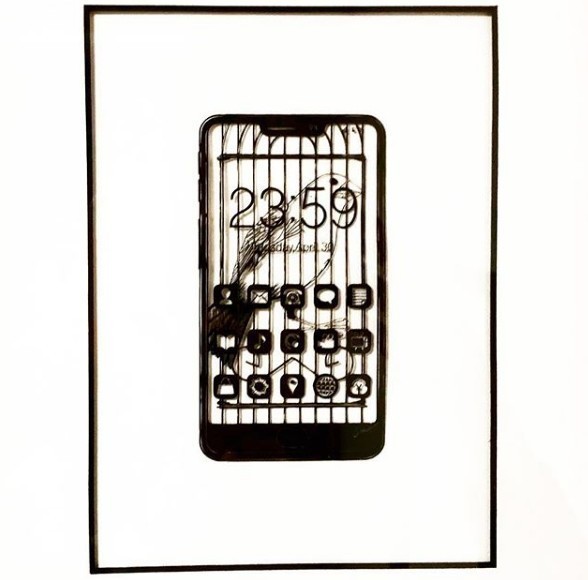

こんばんは。アートテラーのとに~です。 いよいよ令和の時代がスタートしましたね。皆さまは、どのように平成から令和に替わる瞬間を過ごされましたか? 僕は、その瞬間のために購入したといっても過言ではない切絵師・今井清香さんの作品(平成最後の時間がモチーフとなっています)を鑑賞しながら、令和へのカウントダウンをしました。

さてさて、今回お届けするのは、昨年ご紹介した「巨匠たちのすべらない話」の第2弾です。 巨匠と言われる芸術家たちは誰でもひとつはすべらない話を持っており、そして、それは誰が何度聞いても面白いものである。すべらんなぁ。

元祖「ヘタウマ」画家のトホホなエピソード

アンリ・ルソー《The Repast of the Lion》 1907年

二十数年間、パリ市の税関の職員を務めながら、独学で絵を学んだ素人画家アンリ・ルソー。趣味が高じて、40代で脱サラ(?)。画家の道に専念するも、晩年まで絵の腕が上がることはありませんでした。ずっと「ヘタウマ」のまま。ある意味、奇跡の画家と言えましょう。

何と言っても、彼は人物を描くのが苦手。ある知人をモデルに絵を描く際には、目や鼻、口といった顔の全パーツから、手足や身長など全身にいたるまでを、メジャーを使って計測。その寸法をもとに、絵を描いたそうな・・・(結局、絵の中の人物は、寸法が不格好なことに)。

また、ルソーが特に苦手としていたのが、足元。どう描いても、ふわっと宙を浮かんでいるような仕上がりとなってしまうのです。そのため、草むらに足元を隠すという、ごまかしテクニックをたびたび使用しています(笑)。

さてさて、そんなアンリ・ルソーは、生前に一度だけ個展が開催されています。しかし、来場者はまさかの0人! その理由は、主催者が案内状に会場の住所を記載し忘れたから。今と違って、ケータイもネットもない時代、問い合わせもできなければ、訂正もできなかったのでしょうね。なんともトホホなエピソードです。

マネなの? モネなの?

印象派の中心的存在であったエドゥアール・マネと、印象派を代表する巨匠クロード・モネ。マネとモネ。名前がよく似ているため、日本人は混同しがちですが、実は彼らの本国フランスでも、しばしば混同されるそう。というのも、マネのスペルは『Manet』、モネのスペルは『Monet』と一文字違い。水野真紀と水野美紀と同じくらい、よく似た名前なのです。実際、彼らがまだ生きていた頃、そのことが原因で、ちょっとしたハプニングが起こっています。

それは、1866年のサロン(フランスのアカデミーが主催する公式美術展覧会)での出来ごと。入選しなければ飾られないシビアな世界。祈るような気持ちでマネが会場に向かうと、すでに鑑賞した人々から喝采を浴びます。どうやら作品は見事入選した様子。人々は絶賛の嵐です。気をよくしたマネが壁に目を向けてみると、そこに飾られていたのは、自分ではない何者かの絵。そう、モネの絵です。展覧会の出品リストに間違いがあり、モネの絵がマネの名前で展示されていたのです。モネの名前で出品されたマネの絵(←ややこしい!)は、残念ながら落選していたそう。一度持ち上げられてからの落選。そのショックは計り知れないものがあります。

ちなみに、その時落選していた作品が、マネの代表作のひとつである《笛を吹く少年》。

エドゥアール・マネ《笛を吹く少年》 1866年

そのエピソードを知ってから、《笛を吹く少年》を観ると、悲しいメロディを吹いているように感じられます。『ドナドナ』とか。

岸田劉生の㊙ドッキリ

岸田劉生《麗子微笑》 1921年

日本で一番有名な少女像《麗子微笑》の作者でお馴染みの大正時代の洋画家・岸田劉生。彼は、若き頃は肖像画に夢中で、彼を訪ねてくる友人たちを次々にモデルにしては肖像画を描いていました。そのため、付いたあだ名は、「首狩り」。または、「千人切り」。

そんないかついあだ名に反して、岸田劉生には、オナラやウ〇コが好きだったという意外な一面もありました。お餅でウ〇コの形を作っては、その上から絵の具で着色。洋画家としての一流の腕でもって、本物そっくりに仕上げると、それをトイレのすぐ横に置いたり、客の履物の上に置いたりして、客の反応を娘の麗子とともに楽しんでいたのだとか。客は、微笑どころか、苦笑していたに違いありません。

皆さまからの質問大募集!

「デートにピッタリの美術館は?」「カフェがオススメの美術館って?」という具体的な質問から、「現代アートって、何が面白いの?」「何であんなに美術品って高いの?」「ピカソってすごいの?」という誰にも聞けなかった質問まで。GINGERwebの問い合わせフォームから何でもお寄せくださいませ。わかりやすく、お答えします。